Selbstbilder angehender Betriebswirte und ihre Wahrnehmung sozialer Ungleichheiten

Neben der Vermittlung von Fachwissen übertragen Fachhochschulen immer auch eine bestimmte Fachkultur: gemeinsam geteilte Normen und Werte und bestimmte Deutungsmuster für die Interpretation der Wirklichkeit. Ausgehend von der schulischen Fachkultur werden im folgenden Artikel Selbstbilder von Fachhochschulstudenten sowie ihre impliziten Deutungsmuster sozialer Ungleichheiten untersucht. Eine zunehmende Wettbewerbsorientierung scheint bei vielen Studierenden Verunsicherung auszulösen und wird mit traditionellen Selbstbildern ("Der Unternehmer als pater familias") und Ausgrenzungsstrategien erwidert: Frauen, "Feministinnen", gehören entsprechend nicht ins Kader, und "Fremde" werden als Bedrohung wahrgenommen.

SOZ-MAG Beitrag von Sandra Da Rin

„Die Fachhochschulen vermitteln den Studierenden Allgemeinbildung und grundlegendes Wissen und befähigen sie insbesondere: [...] c. Führungsaufgaben und soziale Verantwortung wahrzunehmen“, heisst es im Bundesgesetz über die Fachhochschulen. Inwiefern erfüllen die Fachhochschulen diesen Auftrag tatsächlich? Nehmen die Studierenden ihre „soziale Verantwortung“ wahr? Um diese Frage zu beantworten, habe ich untersucht, welche Bedeutungen Studierende mit ihrem Studium verbinden und ob bzw. wie soziale Ungleichheit dabei thematisiert wird. Dabei habe ich in den Aussagen der Studierenden zur eigenen Berufs- und Bildungslaufbahn nach impliziten Wahrnehmungen und Deutungsmustern von Ungleichheit und Gleichheit gesucht. Denn um Verantwortung in sozialer, das heisst gesellschaftsbezogener Hinsicht wahrnehmen zu können, müssen zuerst soziale Probleme und soziale Ungleichheit als solche erkannt und anerkannt werden. Mit sozialen Problemen sind nicht individuelle Problemlagen, sondern strukturelle soziale Ungleichheiten gemeint. Die Soziologin Karin Gottschall definiert soziale Ungleichheit als „differente Zugangschancen zu allgemein verfügbaren und erstrebenswerten sozialen Gütern und Positionen […], die zugleich mit ungleichen Macht-, Anerkennungs- und Interaktionsmöglichkeiten einhergehen und die die Lebenschancen von Individuen oder Gruppen relativ dauerhaft positiv oder negativ beeinflussen“ (Gottschall 2000, 23).

Ich führte mit den Studierenden Leitfaden-Interviews durch, die ich mit der Grounded Theory nach Strauss und Corbin ausgewertet habe. Dabei habe ich sie nicht direkt nach ihrer Wahrnehmung von sozialer Ungleichheit gefragt, sondern ihre impliziten Deutungen aus Aussagen zu ihrer eigenen Berufs- und Bildungslaufbahn sowie zu Themen wie Globalisierung, Politik, Gerechtigkeit u.a. herausgearbeitet.

Neben der Sichtweise der Studierenden habe ich auch betrachtet, welche Bedeutungen des Betriebsökonomie-Studiums von der ausbildenden Fachhochschule vermittelt werden, ob und wie die Schule allenfalls Ungleichheit und Gleichheit thematisiert. Die von der Schule vermittelten und geltenden Werte und Normen, Verhaltensregeln und -muster habe ich unter dem Begriff der „schulischen Fachkultur“ zusammengefasst. Um diese Fachkultur zu untersuchen, habe ich Dokumente der Schule (Publikationen, Studienprogramme, Evaluationsberichte), meine Beobachtungs- und Gesprächsnotizen während eines Weiterbildungstages der Dozierenden, Gesprächsnotizen und E-Mail-Kontakte mit der Sekretärin, dem Studienleiter sowie mit der Gleichstellungsbeauftragten beigezogen. Im Sinne einer ethnographisch dichten Beschreibung konnten so wichtige Aspekte der schulischen Fachkultur herauskristallisiert werden.

Schulische Fachkultur und Deutungsmuster der Studierenden

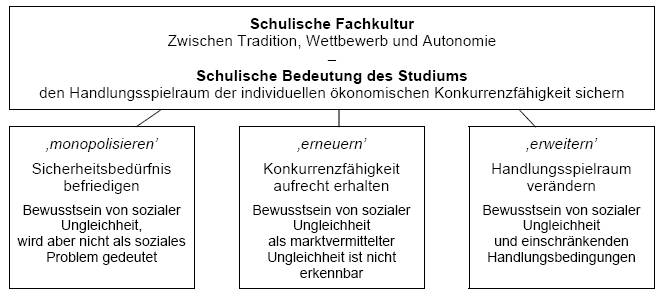

Aus den Interviews mit den Studierenden konnten drei allgemeine Bedeutungen herausgearbeitet werden bezüglich dessen, was die Studierenden mit ihrem Studium verbinden. Diese drei Deutungsmuster lassen sich folgendermassen grob umschreiben:

den Handlungsspielraum der eigenen ökonomischen Konkurrenzfähigkeit monopolisieren, um ein (erhöhtes) Sicherheitsbedürfnis zu befriedigen (‚monopolisieren’);

den Handlungsspielraum der eigenen ökonomischen Konkurrenzfähigkeit erneuern, um die eigene berufliche Konkurrenzfähigkeit aufrecht zu erhalten (‚erneuern’); und schliesslich

den Handlungsspielraum der eigenen ökonomischen Konkurrenzfähigkeit erweitern, um den ökonomischen Handlungsspielraum zu verändern, Handlungsalternativen zu haben (‚erweitern’).

Diese drei Deutungsmuster der Studierenden lassen sich als Ausprägungen der schulischen Fachkultur verstehen. Einer Fachkultur, deren wesentlichen Aspekte ich unter dem Titel „Zwischen Tradition, Wettbewerb und Autonomie“ zusammengefasst habe. Die bisherige Ausbildungstradition der Schule wird durch die nationale Fachhochschulreform, die Umwandlung von Höheren Fachschulen in Fachhochschulen mit einem erweiterten Leistungsauftrag, ein Stück weit in Frage gestellt. Zudem hat sich der Wettbewerb verschärft, da die Fachhochschulen stärker zueinander in Konkurrenz stehen als früher und um die bildungspolitische und -ökonomische Anerkennung durch den Bund ringen, um ihren Status als Fachhochschulen (aufrecht) erhalten zu können. Dieser Status wird angestrebt, weil er Chancen auf dem (Aus-)Bildungsmarkt mit sich bringt. Schliesslich lässt sich der Aspekt der Autonomie ausmachen: die Schulleitung befürchtet, dass durch die Auflagen des Bundes an Fachhochschulen die bisherige Schulautonomie eingeschränkt wird; als Reaktion wird die Autonomie der Schule gegenüber bzw. trotz den Auflagen des Bundes betont.

In diesem Rahmen von bedrohter Tradition, neuem Wettbewerb und eingeschränkter Autonomie vermittelt die schulische Fachkultur, dass die Bedeutung des Betriebsökonomie-Studiums grundsätzlich darin liegt, den Handlungsspielraum der individuellen ökonomischen Konkurrenzfähigkeit zu sichern.

Schulische Fachkultur, verschiedene Deutungsmuster der Studierenden bezgl. ihres Studiums und entsprechendes Bewusstsein von sozialer Ungleichheit.

Verdrängt Wettbewerb die Tradition?

Anders als die beiden Aspekte Tradition und Wettbewerb und die beiden entsprechenden Deutungsmuster ‚monopolisieren’ und ‚erneuern’, die in einem guten Passungsverhältnis zueinander stehen, präsentiert sich das Deutungsmuster ‚erweitern’ als eine Art schwarzes Schaf, das nicht recht in das vorherrschende betriebsökonomische Denken hineinpassen will. Vielmehr spielt hier die Kritik an und die Autonomie gegenüber einem rein ökonomischen Denken eine wichtige Rolle, was im Hinblick auf die Sicherung und (Aufrecht-)Erhaltung der Fachkultur von Bedeutung ist. Im Folgenden soll jedoch das Deutungsmuster „den Handlungsspielraum der eigenen ökonomischen Konkurrenzfähigkeit monopolisieren“ näher vorgestellt werden, welches dem Traditionsaspekt der Fachkultur nahe kommt, der im Verschwinden begriffen und vom Wettbewerbsaspekt abgelöst zu werden scheint. Meine Hypothese ist allerdings, dass der Traditionsaspekt und das Deutungsmuster ‚monopolisieren‘ zumindest auf einer latenten Ebene nach wie vor sehr dominant sind, auch wenn auf einer manifesten Ebene Wettbewerb und die ständige Erneuerung der eigenen Konkurrenz- bzw. Wettbewerbsfähigkeit immer relevanter werden – nicht nur in dem von mir untersuchten Feld, sondern auf dem gesamten Bildungs- und Arbeitsmarkt. [1]

Da der Traditionsaspekt und das entsprechende Deutungsmuster ‚monopolisieren’ zunehmend auf eine latente Ebene verdrängt werden, scheint mir eine Analyse, die implizite Deutungen mitberücksichtigt, bei diesem Typus besonders spannend und aufschlussreich. Das Deutungsmuster „den Handlungsspielraum der eigenen ökonomischen Konkurrenzfähigkeit monopolisieren“ werde ich im Folgenden der Einfachheit halber am Beispiel einer einzelnen Person vorstellen, obwohl die Deutungsmuster alle personenübergreifende Geltung haben.

Pater familias [2] – Das Unternehmen als Braut

Im Deutungsmuster „den Handlungsspielraum der eigenen ökonomischen Konkurrenzfähigkeit monopolisieren“ zeigt sich als wesentlicher Aspekt ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis, das befriedigt werden will. Seine ursprüngliche Ausbildung in einem staatlichen Betrieb und der Beamtenstatus boten dem Pater familias ursprünglich eine Art Garantie für eine sichere und relativ gut bezahlte Anstellung. Doch die ungeplante Öffnung hin zum freien Markt machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Wettbewerb und Konkurrenz bestimmen nunmehr seinen beruflichen Status.

Als ich den Pater familias nach seinen beruflichen Perspektiven und Plänen nach dem Studium frage, antwortet er wie folgt:

„Also, natürlich der Traum, ich glaube, das ist von mehr oder weniger jedem in diesem Haus, irgendwann einmal, ich sage jetzt einmal, Chef sein. Also Unternehmer. Unternehmer ist vielleicht besser. (...) also wirklich ein Unternehmer zu sein, der von A bis Z in diesem (.) ich sage jetzt einmal, mit diesem Geschäft verheiratet ist. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei dahin gestellt, wirklich einmal das Unternehmertum, wie es an und für sich jedem hier ein Stück weit das Ziel ist, zu erleben. Realistisch müsste ich sagen, sehr wahrscheinlich wird es irgendwo in den Bereich Rechnungswesen gehen.“ [3]

Im Bild „verheiratet sein“ macht der Pater familias den Mann zum Chef und Unternehmer, die Frau zum Unternehmen und zum Besitz, für die gesorgt werden muss. Die Frage, ob diese traditionelle Rollenaufteilung gut oder schlecht sei, will sich der Pater familias nicht stellen. Der Begriff „Unternehmertum“ vermittelt das Bild vom Fabrikbesitzer aus dem 19. Jahrhundert, der alle Fäden selber in der Hand hält, was das Schicksal seiner Fabrik angeht. Er fällt alle Entscheidungen selber und trägt auch alle Verantwortung. Er fühlt sich verantwortlich für sein (Familien-)Unternehmen und für seine ArbeiterInnen (Angestellte, Frauen und Kinder). Trotz oder wegen seiner Strenge, mit der er Leistung und Disziplin fordert, damit sein Unternehmen läuft, wird seine Autorität nicht in Frage gestellt. Denn er ist nicht einfach ein „Chef“, der befiehlt, sondern ein „Unternehmer“. Ein gerechter Mann, Ehemann und Vater, der auch die Pflicht hat, für jene zu sorgen, die von seiner Autorität als Fabrikbesitzer, als Pater familias abhängig sind.

Das Unternehmertum, der monopolisierte Handlungsspielraum, und die damit verknüpfte Verantwortung des Unternehmers werden von der Öffentlichkeit abgespalten und zu einer familiären, privaten Angelegenheit. In diese hat die Politik sich nicht einzumischen.

„Weil da geht schlussendlich auch ein Stück der Freiheit drauf, mit jeder Regelung, auch von einem Unternehmen.“

Der Pater familias kann sich seine Regeln selber setzen. Ohne äusseren Zwang, sondern freiwillig. So wünscht es sich der Pater familias. Doch das Unternehmertum wird mit einer gewissen Verklärung beschrieben, als Traum, dem „realistisch“ etwas gegenüber gestellt werden muss: eine Stelle „irgendwo“ im „Bereich Rechnungswesen“. Dies klingt nach einem Zahnrädchen im grossen Getriebe. Ein Rädchen unter vielen, das weder freiwillig noch autonom handelt, sondern das eingebunden ist in einen Mechanismus, in dem es einfach seine Funktion erfüllt – ohne eine Machtposition oder Autorität zu haben.

Der Pater familias, der keiner sein kann, scheint einen Umgang mit diesem Spannungsverhältnis von Wunsch und Realität zu finden, indem er sich an anderen Autoritäten orientiert. Nicht nur Autoritäten im Sinne von Personen (Patres), sondern auch im Sinne von Traditionen, Regeln und Weisungen. Das lässt sich sehr deutlich erkennen in seiner Erzählung darüber, wie er das Studium an der Fachhochschule und seine Mitgliedschaft in einer nur aus Männern bestehenden Studentenverbindung erlebt.

Wenn er sich den jeweiligen Anforderungen und Regeln im Studium und in der Studentenverbindung unterwirft, dann geschieht dies auf freiwilliger Basis. Niemand zwingt ihn dazu. Mit Hilfe von „Zeitplanung“, „Pflichtbewusstsein“ und „Selbstdisziplin“ kann er seine Leistung erbringen und mindert so den Konkurrenzdruck, den die realen Erfahrungen auslösen.

Angst vor Ungleichen – Frauen und Ausländer als Bedrohung

Die gesellschaftlichen Veränderungen, die mit Traditionen brechen und die nicht zuletzt auch seinen erlernten Monopolberuf aufgehoben haben, erlebt der Pater familias als Bedrohung seines Handlungsspielraumes. Diese gesellschaftlichen Veränderungen bringen auch einen Wandel des Geschlechterverhältnisses mit sich. Im Gespräch mit dem Pater familias erscheinen Frauen im Berufsleben nur als Sekretärinnen; sie haben nichts in Kaderfunktionen zu suchen. Dies wird deutlich erkennbar, als wir über seine Mitgliedschaft bei der rein aus Männern bestehenden Studentenverbindung sprechen. In diesem Zusammenhang erwähne ich die Vereinigung für Studentinnen, die es gibt, und frage, ob allfällige Kooperationen existieren. Seine Antwort lautet:

„Ich möchte jetzt nicht abschätzig tun, aber, oder es sollte nicht so tönen, es ist mehr, diese wirklich weibliche Organisation, die auf Frauenbelange eingeht, die (.) da hat auch ein Mann nichts drin zu suchen, wie bei uns keine Frau etwas zu suchen hat (lacht kurz) sage ich jetzt einmal. Es ist einfach, wirklich, ich habe Kolleginnen, die dabei gewesen sind oder mal schauen gegangen sind, und nachher sagen, ja, wir haben einen Vortrag über „Die Frau in der Wirtschaft und Kaderfunktionen“ gehört, und (.) man muss schon sagen, worauf es ausgerichtet ist, also. Das, was man im, im, am Stammtisch gut als Feministinnen ab-(.), ich sage jetzt mal bös abstempelt.“

Der an und für sich harmlose Vortragstitel „Die Frau in der Wirtschaft und Kaderfunktionen“, der in ähnlicher Form wohl schon in unzähligen nicht-feministischen ökonomischen Kontexten aufgetaucht ist, zwingt den Pater familias dazu, die dahinterliegenden Absichten offen zu legen – was er dann aber nicht tut, sondern nur mit dem Begriff „Feministinnen“ abhandelt. Damit scheint alles gesagt zu sein. Die „Feminstinnen“ werden abgestempelt, das heisst, sie werden mit einem Symbol gebrandmarkt und als Gruppe stigmatisiert. Zusätzlich werden sie isoliert.

„Diese Frauenorganisation, die ist einfach alleine, die gibt es hier (...), an der Fachhochschule, vielleicht gibt es auch an anderen Schulen etwas Vergleichbares, aber die haben nicht diesen Kontakt untereinander.“

Die Vereinigung der Studentinnen steht „einfach alleine“ da, ohne vereinigendes Dach über dem Kopf. Dies im Gegensatz zur studentischen Männerverbindung, in der man sich „gewissen Pfeilern“ „unterwirft“, die jede Studentenverbindung hat, einer „bestimmten Rechtsordnung“, nach der man „leben kann“, wo man eine „Linie“ hat, auch eine „Verbundenheit“ mit anderen Studentenvereinen. Im Vergleich dazu ist die Vereinigung der Studentinnen undiszipliniert und verfügt nicht über die „Pfeiler“, welche Handlungssicherheit geben und Männerverbindungen unter einem Dach zusammengehörig sein lassen.

Indem der Pater familias die Studentinnen, die er erwähnt – die „Feministinnen“ – isoliert und als undiszipliniert darstellt, macht er sie zu Ungleichen, deren Konkurrenz er nicht fürchten muss.

Doch nicht nur die Geschlechtszugehörigkeit, auch die Nationalität trägt für den Pater familias dazu bei, eine Einheit von Gleichen herzustellen.

„Mit einem Sechstel Ausländer kann man nicht mehr sagen, dass wir noch so einen festen Volksgedanken haben (...) wir haben einfach ein falsches Verständnis von einer Einheit, wir reden von einer Wirtschaftseinheit (...)“

Zuviel Fremdes und Ungleiches löst das Einheitsgefühl auf und verunsichert. Werte wie „Volk“ und „Nation“ verlieren ihre Bedeutung, obwohl sie für den Pater familias die Grundlage wären, um auf dem freien, globalisierten Markt mit Anderen in Konkurrenz und Wettbewerb treten zu können.

Männliche Geschlechtszugehörigkeit und Nationalität dienen also dazu, eine soziale Gruppe von Gleichen herzustellen, aus der Nicht-Männer und Nicht-Schweizer als Un-Gleiche ausgeschlossen werden. Denn die Un-Gleichen werden als Verunsicherung und Bedrohung erlebt. Durch ihre Existenz auf dem Arbeitsmarkt ist ein traditioneller, männlich und national gefärbter Monopol-Status erhöhtem Wettbewerb und vermehrter ökonomischer Konkurrenz ausgesetzt. Dies führt zu Status-Verunsicherungen.

Im Bedeutungsmuster ’monopolisieren’ lässt sich ein Bewusstsein für ungleiche ökonomische Handlungsspielräume erkennen. Diese Ungleichheit wird jedoch nicht als soziales Problem bewertet, sondern ist erwünschte Basis, um ein traditionelles Macht-Monopol zu sichern.

Die soziale Verantwortung bleibt auf der Strecke

In dem hier näher vorgestellten Deutungsmuster ‚monopolisieren’, wie auch im Deutungsmuster „den Handlungsspielraum der eigenen ökonomischen Konkurrenzfähigkeit erneuern“, lässt sich kein sozialkritisches Bewusstsein von Ungleichheit finden. Einzig im Deutungsmuster „den Handlungsspielraum erweitern“ wird ein Bewusstsein von sozialer Ungleichheit erkennbar. Doch dieses wird im Rahmen der gesamten schulischen Fachkultur an den Rand gedrängt. Angesichts dieser Tatsache stellt sich die Frage, wie die Wahrnehmung sozialer Ungleichheit und damit auch die Übernahme sozialer Verantwortung verstärkt in die betriebsökonomische Ausbildungspraxis einfliessen und wie soziale Gleichheit und soziale Verantwortung zu Werten der betriebsökonomischen Fachkultur werden können. – Denn Eines wird aus der Untersuchung klar: Wollen die Fachhochschulen ihre soziale Verantwortung wahrnehmen, so besteht dringender Handlungsbedarf.

Anmerkungen

[1] Diese Hypothese kann ich auf Grund meiner Daten nicht überprüfen. Eine zweite Untersuchung im Sinne einer Längsschnittstudie wäre hier nötig.

[2] Bei der Auswertung der Gespräche mit den Studierenden habe ich meinen einzelnen Interviewpartnerinnen und -partnern einen Übernamen gegeben. Dieser hat eine doppelte Funktion: Einerseits ermöglicht er eine anonyme und doch charakteristische Bezeichnung der interviewten Personen; andererseits kann er in seiner charakterisierenden Bezeichnung auch von der individuellen Person losgelöst und als eine Art Typenbezeichnung verstanden werden.

[3]Das Zeichen (.) im Interviewzitat bedeutet eine kurze Unterbrechung, ein kurzes Zögern im Redefluss.

Vorschläge für die Ausbildungspraxis

Wie kann die Wahrnehmung sozialer Ungleichheit und damit auch die Übernahme sozialer Verantwortung verstärkt in die betriebsökonomische Ausbildungspraxis einfliessen, und wie können soziale Gleichheit und soziale Verantwortung zu Werten der betriebsökonomischen Fachkultur werden? Folgende Veränderungen könnten einen Ansatz bilden, um die Studierenden zu einer vermehrt kritischen Wahrnehmung sozialer Ungleichheit und zu einer verstärkten Übernahme sozialer Verantwortung zu bewegen:

Durch die Vermittlung von Wissen über soziale Ungleichheit und von Ansätzen der Wirtschaftsethik müsste eine Sensibilisierung für Prozesse sozialer Schliessung stattfinden: Wer (welche Gruppen) wird wie und warum von erstrebenswerten gesellschaftlichen Gütern und Positionen ausgeschlossen? Grundlegend für eine Sensibilisierung wäre auch ein Nachdenken über das Image des Studienganges Betriebsökonomie, das sowohl von führenden Vertretern des Studienganges wie auch von den Studierenden als „sehr gutes Image“ bezeichnet wird. Worauf basiert dieses Image? Inwieweit hängt es mit der Herstellung von Wirtschaftlichkeit und Männlichkeit zusammen, denen eine Vormachtstellung zugesprochen wird?

Mit der Sensibilisierung einhergehen müsste eine Offenheit gegenüber ökonomischen Denk- und Handlungsmustern, die nicht dem neoliberalen Mainstream entsprechen, sondern diesem auch kritisch gegenüber stehen. In Diskussionen über Werte und Normen könnten Wahrnehmungs-, Reflexions- und Urteilsfähigkeit hinsichtlich sozialer Verantwortung entwickelt werden.

Schliesslich müsste das Leistungsprinzip als alleiniges Gerechtigkeitsprinzip hinterfragt werden. Nicht-Leis-tungsfähigkeit wäre von ihrer engen Koppelung an individuelles Versagen zu lösen und auch als Versagen des kapitalistischen Systems und der sogenannten Marktfreiheit zu reflektieren. Dadurch liesse sich Verantwortung nicht mehr einfach nur als Eigen-Verantwortung an die einzelnen Individuen anbinden, sondern müsste auch als soziale Verantwortung erkannt und anerkannt werden.

Soweit die Überlegungen in zusammengefasster Form. In der Lizenziatsarbeit sind sie weiter ausgeführt. Vgl. dazu die Veröffentlichung Da Rin 2004. Vielleicht erscheinen die Vorschläge als in der Praxis nur schwer umsetzbar. Doch ich denke, nur so lassen sich bildungs- und gesellschaftspolitisch soziale Verantwortung und soziale Gerechtigkeit zwischen verschiedenen sozialen Gruppen andenken und gestalten, ohne demokratische Gleichheit einer so genannten Marktfreiheit unterzuordnen.

Sandra Da Rin hat an der Universität Zürich Soziologie, Pädagogik und Philosophie studiert. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen soziale Ungleichheit, Bildung und Arbeitsmarkt, Geschlechterforschung und qualitative Sozialforschung. Der vorliegende Artikel beruht auf ihrer Lizentiatsarbeit "Subjektivität und Objektivität sozialer Ungleichheit. Eine Untersuchung ökonomischer Bildung".

Literaturauswahl:

Bundesgesetz über die Fachhochschulen (Fachhochschulgesetz, FHSG) vom 6. Oktober 1995 (Stand am 1. Januar 1997). http://www.admin.ch/ch/d/sr/4/414.71.de.pdf.

Da Rin, S. (2004): Wahrnehmung sozialer Probleme und sozialer Verantwortung im Rahmen ökonomischer Bildung an einer Fachhochschule. Bern.

Gottschall, K. (2000): Soziale Ungleichheit und Geschlecht. Kontinuitäten und Brüche, Sackgassen und Erkenntnispotentiale im deutschen soziologischen Diskurs. Opladen.

| < Zurück | Nächste > |

|---|